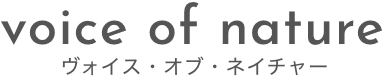

最近SNSなどでメルカトル図法が取り上げられる場面をよく目にする。メルカトル図法は北極・南極に近いほど面積が大きく表示されるので、北ヨーロッパやロシアが大きくなり、赤道寄りの日本は相対的に小さく表示されることになる。それ自体は球形の地球を平面に描く際どうしてもそうなるので仕方のないことだが、その地図が小学校の教室の後ろにずっと貼られていると、日本が小国だという思い込みを植え付けられてしまうらしい。言われてみれば小学校時代に先生が「資源の無い国」とか「日本は国土が狭い」などと話していたのを覚えている。試しに地図の中でも面積が正しく表示される地図を見ると確かに日本はそんなに小さくない。とちらかというと海洋大国の印象を受けるほどだ。

アメリカのパン屋で働いている時、英語力不足を補うために通ったコミュニティーカレッジのESLのクラスでのこと、当時、男性は30代の自分一人、他は10代後半から20代前半の女の子ばかりのクラスだった。彼女らの若さ溢れるエネルギーに圧倒されたのもあるが、確かに自分は「日本は小国ですから」的なマインドとともに授業に参加していた。彼女たちの国籍はドイツ、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチンなど様々だが、共通して言えるのは皆一様に自国に自信を持って話をすること。自国に対して自信満々な様子に驚いた記憶がある。国民性もあるだろうが、しかし、ふと思う。彼女らの母国の小学校に貼られている地図はどの地図だったのだろうか?おそらくヨーロッパの国々は自国が大きく見えるメルカトル図法を選択していたのではないか。

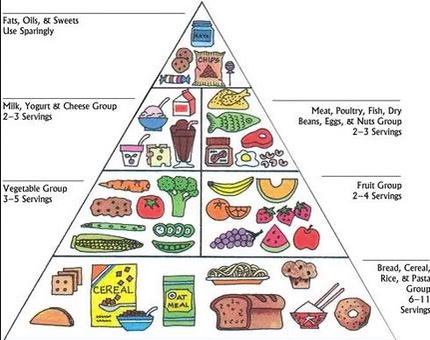

さて、似たようなことは他にないのか考えてみる。小学校の教室の後ろの壁に必ずあったものといえば、毎日の給食のたびに係の生徒が書き直していたあれである。黒板に丸が書いてあって、4分割にされていたが、名前が分からなかったので検索してみると、「給食黒板」とか「栄養黒板」というらしい。自分の時代は主に炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミンミネラルなどに分類して、記入する形式だったが、この栄養黒板を毎日眺めることで形成される意識を想像すると、「満遍なく食事をしていれば健康」ということか?これは「日本は小国である」というイメージと同じくらい実は間違っている。

健康に暮らすにはその食べ物、各種栄養素の「量」が大切なのだが、そこの情報は完全に抜け落ちている。野菜でも肉でも、どんなふうに育てられたかは全く問われていない。そのことに気がついたのは20代の頃にマクガバンレポートを知ってからだ。それまでは「1日に40品目以上の食品を食べましょう」という根拠のない掛け声を無自覚に信じていたので、当然の帰結として糖質、脂質、タンパク質が過多な食生活だった。わかりやすく言えば、砂糖、肉、乳製品、粗悪な油脂が多い食生活だった。

マクガバンレポートの栄養黒板ともいえる表は、ピラミット型の三角形が描かれていて、一日あるいは1週間単位でそれぞれの食材をどれくらい食べるとバランスが取れるのかが視覚的にわかるようになっている。マクガバンレポートは癌や心臓病、肥満が増えたアメリカで、どんな食事を心がけたら国民が健康を取り戻せるがということを過去最大規模の調査をもとにした研究レポートである。

「給食黒板とは目的が違う」との声も聞こえてきそうだが、もし給食黒板が日本の子どもたちへのバランスの取れた食生活のイメージ作りに利用されているとしたら、メルカトル図法並みに影響を受け、良かれと思って続けた食生活に健康を乱されているのかもしれない。(S)